Digestive Tract 消化管

上皮性腫瘍

食道、胃、大腸の腫瘍は、良性と悪性に分けられますが、悪性のものを"がん"と呼びます。早期発見された病変であれば、内視鏡的粘膜切除術(EMR:Endoscopic mucosal resection)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD:Endoscopic submucosal dissection)による治癒が期待できます。当院では特殊光を併用した拡大内視鏡、AI、超音波内視鏡の技術を併用した高精度な内視鏡診断をもとに、様々なデバイスや技術を駆使して内視鏡による切除術を数多く行っています。最近では内視鏡による創部の縫縮術を行い、入院を行わずに外来での治療なども行っています。

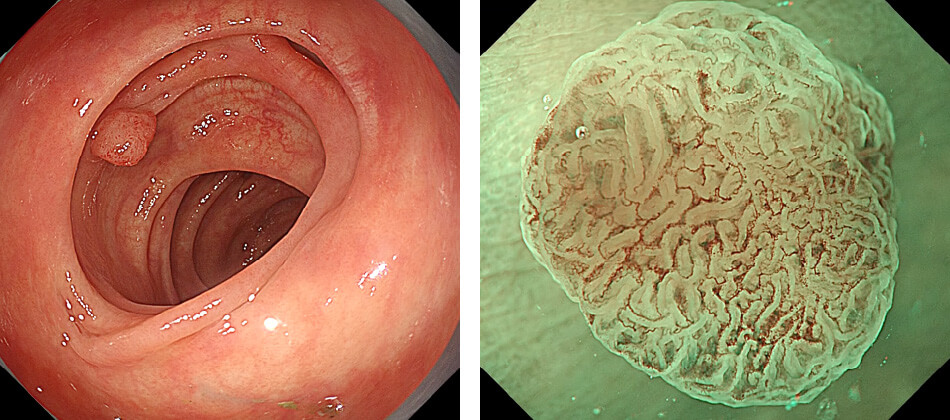

図1 拡大内視鏡による腫瘍表面の正確な診断

図1 拡大内視鏡による腫瘍表面の正確な診断

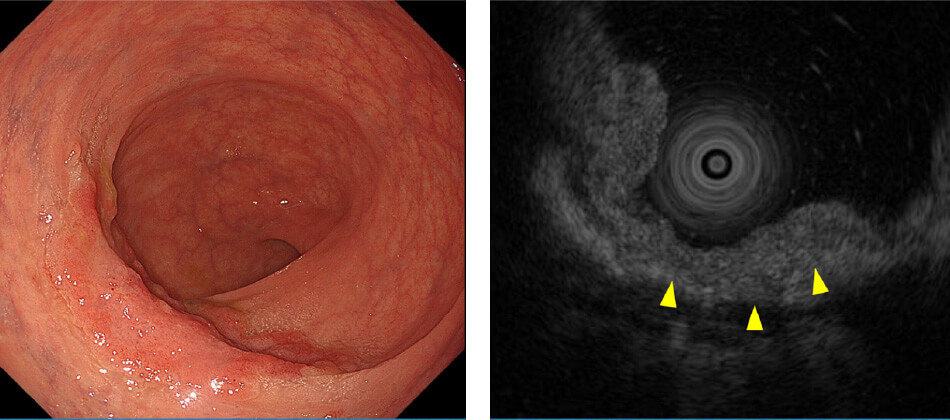

図2 超音波内視鏡による腫瘍の下(粘膜下層)の評価

図2 超音波内視鏡による腫瘍の下(粘膜下層)の評価

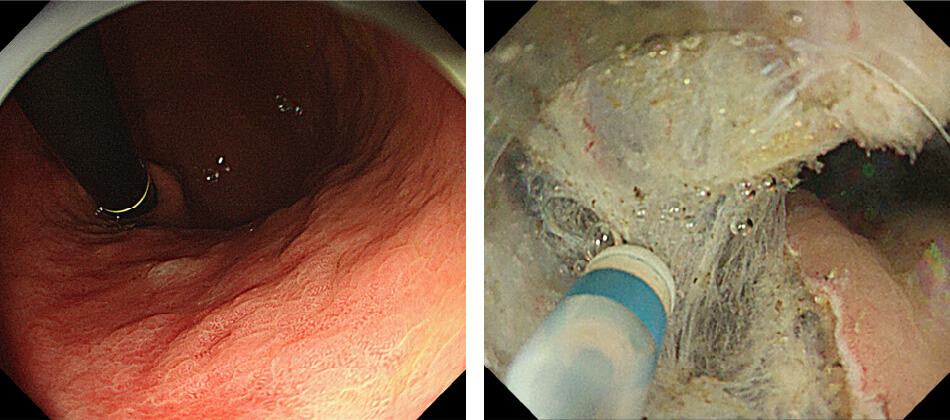

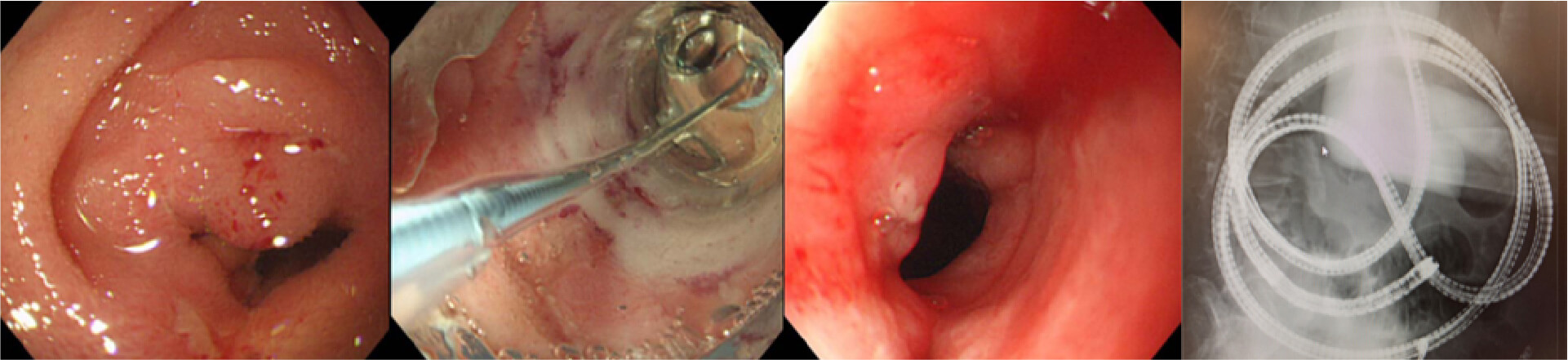

図3 浸水環境を駆使した早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術 Masunaga T et al. VideoGIE. 2021;6:457-497

十二指腸腫瘍は稀な病気ですが、内視鏡検査の普及によって発見される頻度が増えています。早期の病変であれば内視鏡での切除を検討しますが、十二指腸の壁は非常に薄く、膵液・胆汁といった強い消化液も存在するため、内視鏡治療の中でも極めて高難度な手技とされています。当センターは全国に先駆け、コールドポリペクトミー、粘膜切除術(EMR)、粘膜下層剥離術(ESD)を積極的に行って来ました。ESDに関してはこれまで900件(2024年12月現在)を超える治療を実施し、北海道から沖縄までの全国の医療機関や、がん診療拠点病院・大学病院などからも数多くご紹介を頂いております。治療の主な偶発症は出血と穿孔ですが、様々な縫縮法を用いて創部を閉じたり、また胆汁や膵液の体外排泄 (ドレナージ術) を行って偶発症の発生を防いでいます。

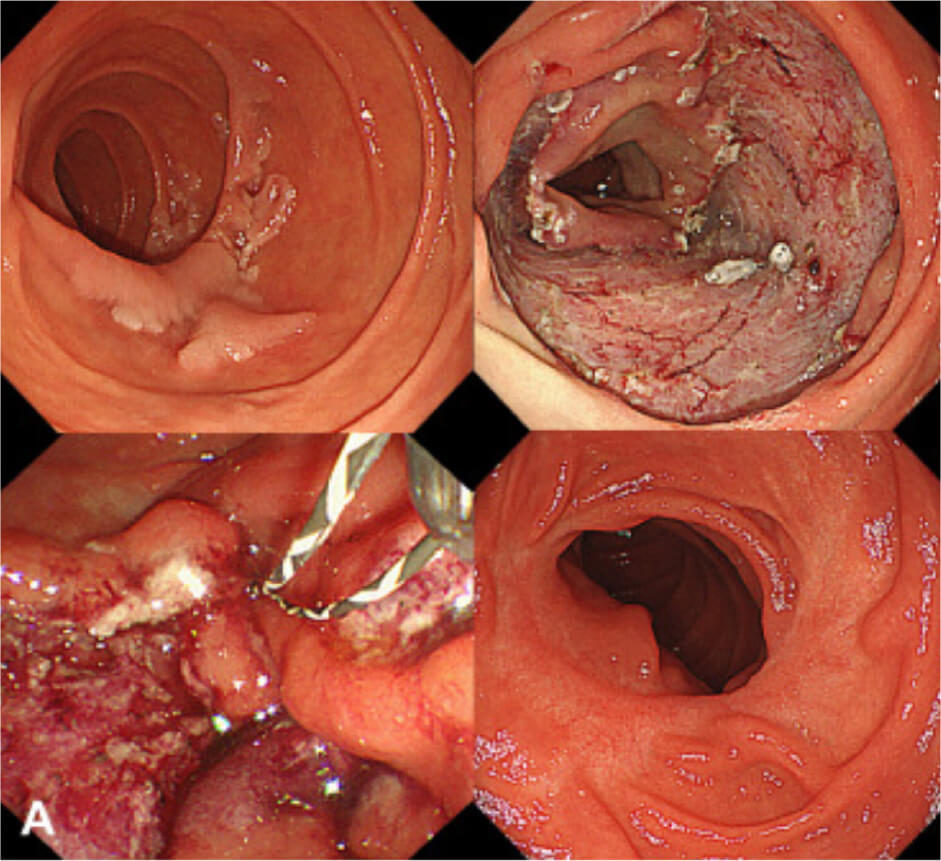

A 乳頭部に近接した腫瘍に対するESDと胆管・膵管に対するドレナージ術

A 乳頭部に近接した腫瘍に対するESDと胆管・膵管に対するドレナージ術

B 周在の大きな腫瘍に対するESDと医療用クリップを用いた創部の縫縮術

B 周在の大きな腫瘍に対するESDと医療用クリップを用いた創部の縫縮術

図1 巨大な内視鏡腫瘍に対する切除術と偶発症を防ぐ工夫 Kubosawa Y et al. Gastrointest Endosc. 2023; 97(3):484-492

機能性疾患

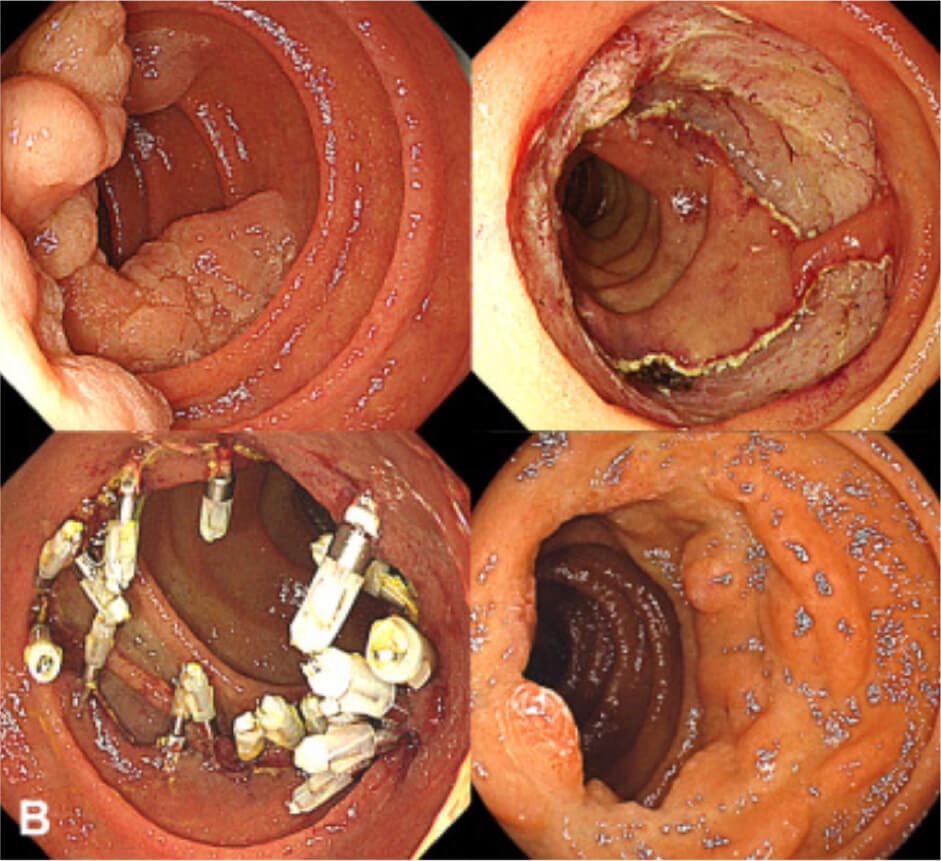

機能性消化管疾患とは、腹痛などの症状があるにもかかわらず、その誘因となる炎症や腫瘍など客観的な所見がない病態を指し、代表的な疾患に胃食道逆流症や食道アカラシアなどがあります。内視鏡治療としては、食道アカラシアに対する経口内視鏡的筋層切開術(POEM:Per-Oral Endoscopic Myotomy)が代表的ですが、当院ではその他にも食道Zenker憩室に対する 軟性内視鏡的憩室隔壁切開術や胃食道逆流症に対する Anti-reflux mucosectomy (ARMS) も高難度新規医療技術として院内の承認を得た上で導入しております。

POEMは内視鏡を用いて食道の粘膜に浅く小さな切り込みを入れ、その下にある筋肉の層を部分的に切開する治療です。これにより過度な食道の収縮を低減し症状緩和を目指します。軟性内視鏡的憩室隔壁切開術はPOEMの治療テクニックを用いて食道憩室を切り開き、食道の内腔を整形する治療です。これにより飲み込んだ食べ物が憩室内に滞留することを解消します。ARMSは胃の入り口(噴門)付近の粘膜の一部を切除し、その傷が治る過程を利用して噴門周囲の再形成を行う治療です。これにより胃内からの内容物の逆流防止を目指します。

いずれも安全で満足度の高い治療を目指しています。

図1 食道アカラシアに対する経口内視鏡的筋層切開術(POEM:Per-Oral Endoscopic Myotomy)

図1 食道アカラシアに対する経口内視鏡的筋層切開術(POEM:Per-Oral Endoscopic Myotomy)

炎症性腸疾患

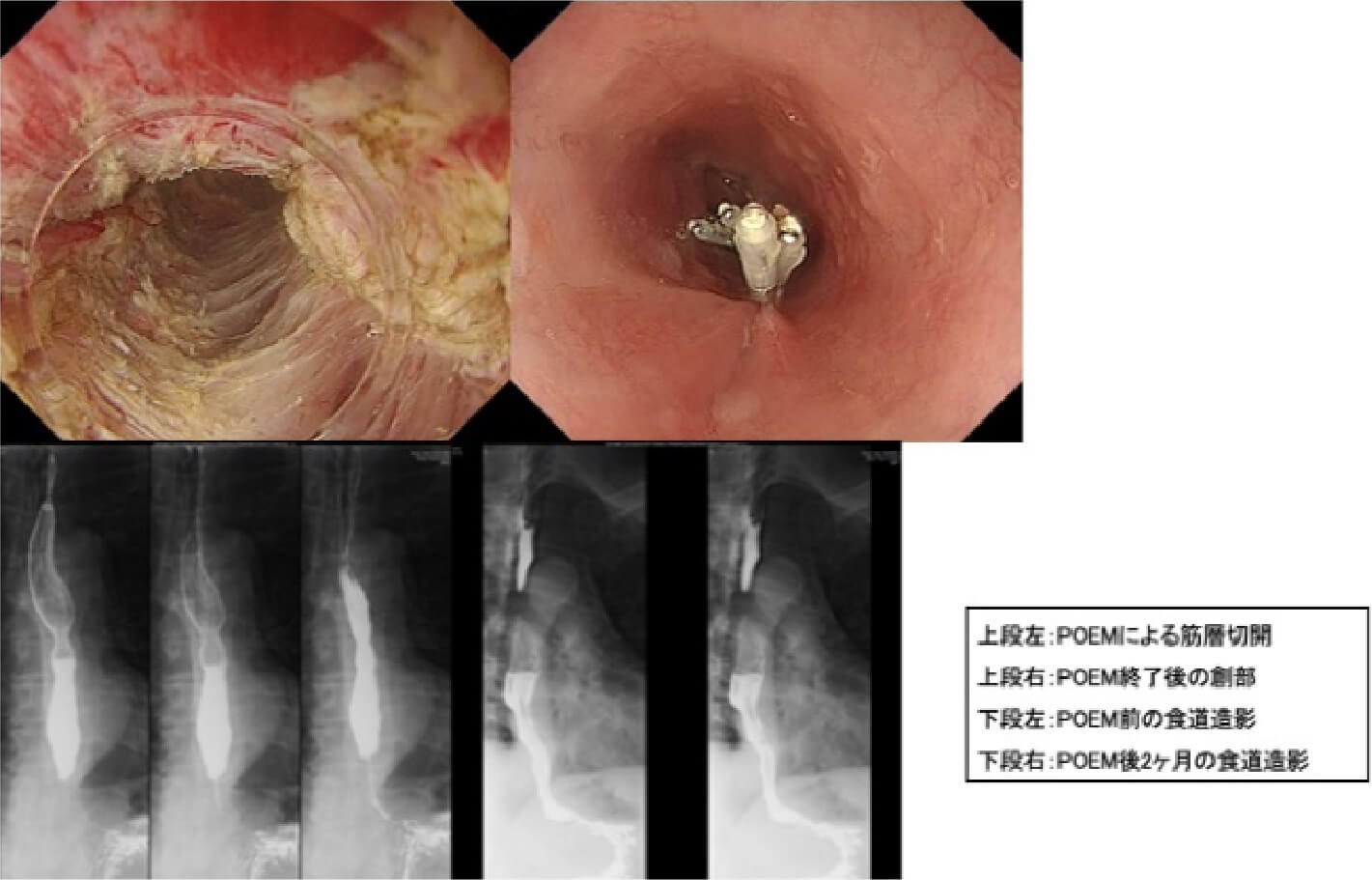

炎症性腸疾患とは、潰瘍性大腸炎、クローン病に代表される消化管に慢性的に炎症が起こる原因不明の疾患群で、今なお、「根治療法」が存在せず、厚生労働省により難病に指定されています。炎症性腸疾患では自覚症状や血液検査に異常がなくても、腸の中に炎症が残っているということがしばしばあります。このような状態が長く続くと、腸に狭い箇所(狭窄)ができたり、炎症部分から癌が発生したり(炎症性発癌)する恐れがあります。こうした問題を防ぐためには、実際に内視鏡検査で炎症がない状態、いわゆる内視鏡的寛解状態を達成する必要があり、そのためには正確な内視鏡的炎症評価が重要となります。

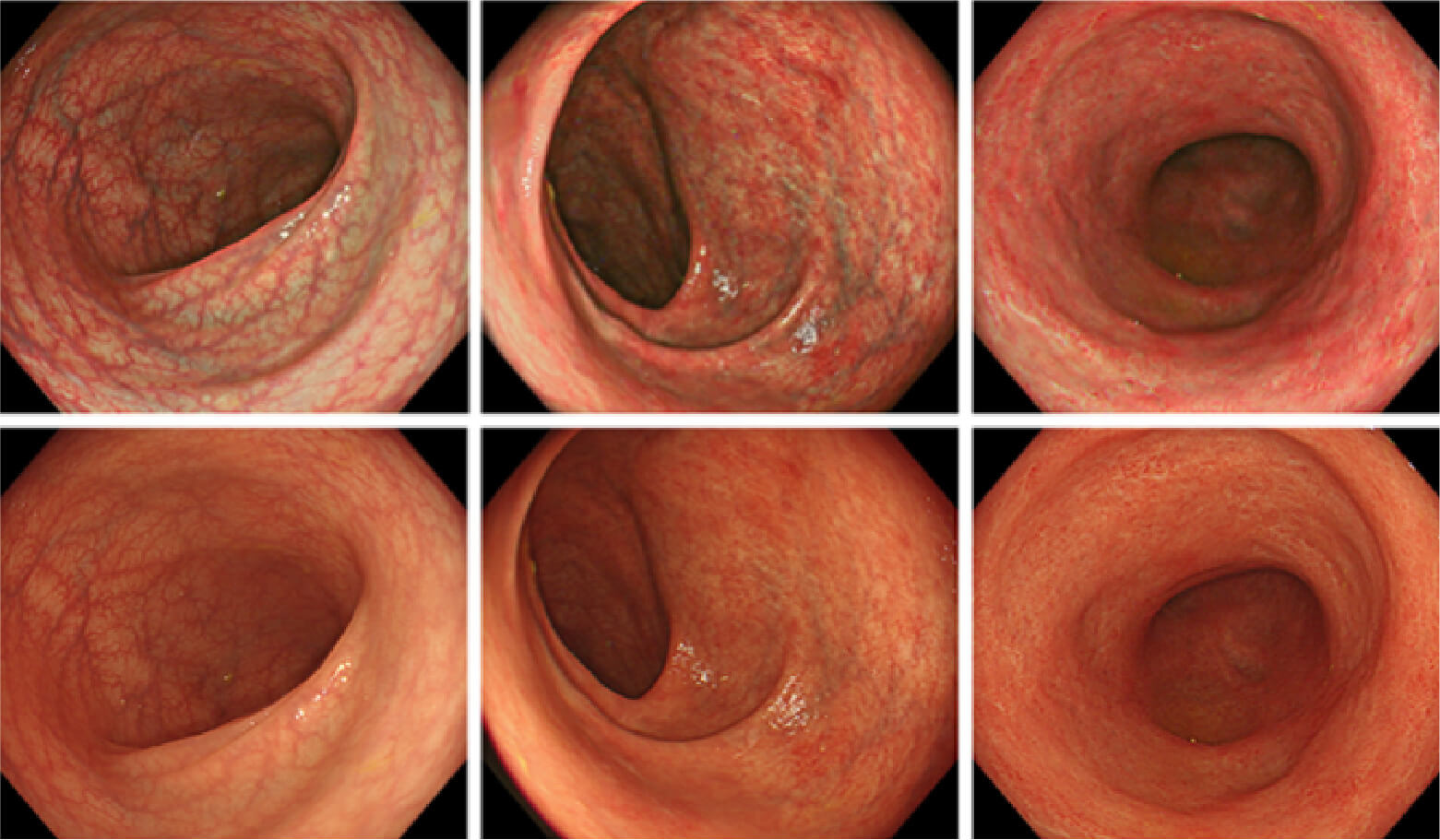

当センターでは炎症性腸疾患患者さんの腸管の炎症状態を炎症性腸疾患/内視鏡専門医による大腸内視鏡検査(年間約1200件)、バルーン小腸内視鏡検査(年間約300件)、カプセル内視鏡検査などで客観的に評価を行っています。炎症評価には通常の内視鏡による検査だけではなく、特殊光と呼ばれる色彩や構造を強調する観察光を用いた内視鏡検査も実施しており、より正確な内視鏡的寛解評価を行っています。また、潰瘍性大腸炎においては未だ診断法が確立していない潰瘍性大腸炎関連腫瘍の診断にも積極的に取り組んでおり、前述した特殊光だけでなく色素散布内視鏡を併用し、より早期の段階での診断を行い、早期治療を行っています。また、炎症性腸疾患に発生した通常型腫瘍は背景の炎症粘膜のために内視鏡治療は困難とされていますが、当センターでは高度な内視鏡治療技術をもとに積極的に内視鏡治療を実施しており、がん拠点病院や大学病院からもご紹介を頂いております。その他、クローン病等で狭窄が生じてしまった患者さんにはバルーン小腸内視鏡を用いて内視鏡的拡張術といった治療も積極的に実施しております。当センターでより正確な炎症評価や炎症性発癌、炎症性狭窄の早期診断・評価・治療などを行いつつ、内科・外科とも連携し包括的に炎症性腸疾患の管理を行っています。

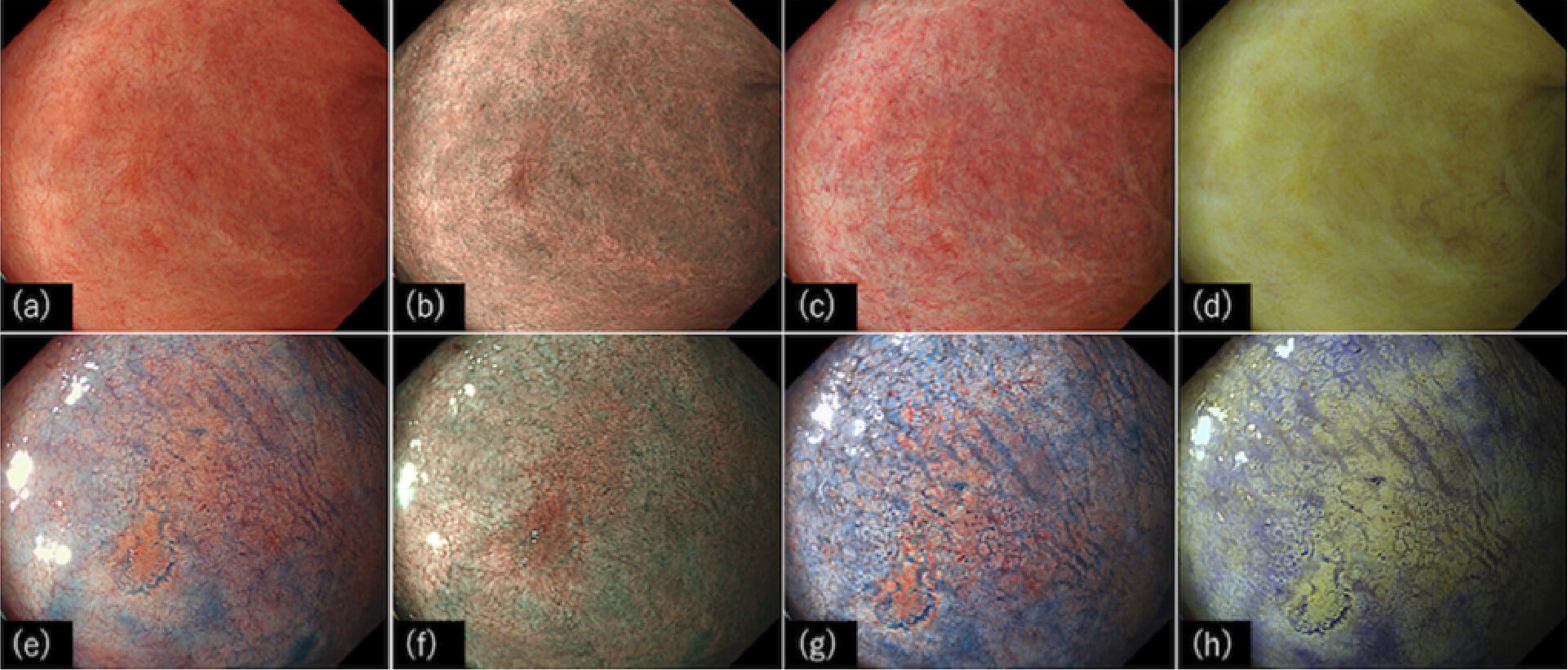

図1 特殊光を用いた潰瘍性大腸炎の内視鏡的寛解期の評価

図1 特殊光を用いた潰瘍性大腸炎の内視鏡的寛解期の評価

(Hayashi Y, Takabayashi K, et al. Gasstrointest Endosc, 2023. 97(4):759-766.e1)

図2 様々な特殊光、色素散布内視鏡を用いた炎症性腸疾患関連腫瘍の早期診断

図2 様々な特殊光、色素散布内視鏡を用いた炎症性腸疾患関連腫瘍の早期診断

(Takabayashi K, et al. DEN Open, 2024. 4(1): e325)

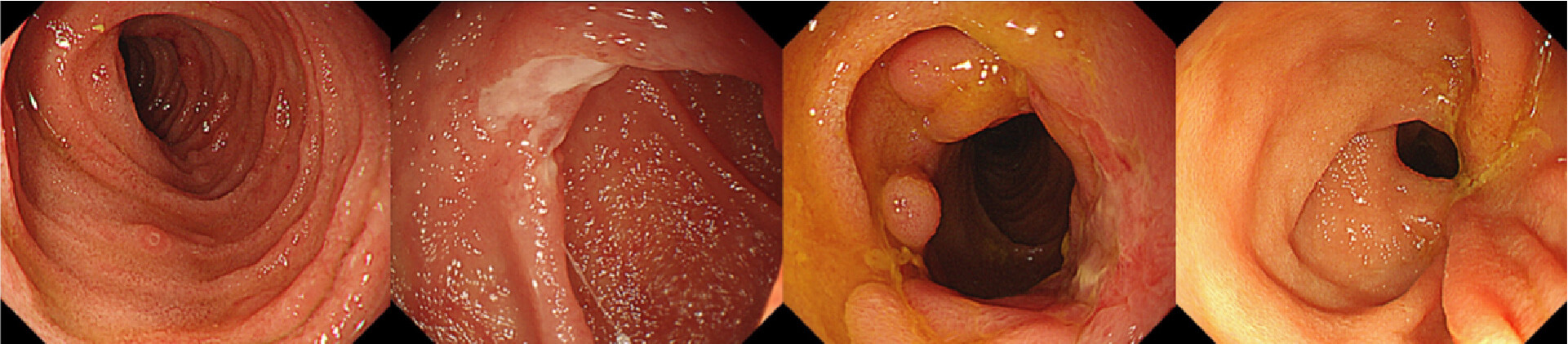

図3 小腸内視鏡によるクローン病の小腸病変評価 (Takabayashi K, et al. J Gastroenterol, 2021. 56(1): 25-33)

図3 小腸内視鏡によるクローン病の小腸病変評価 (Takabayashi K, et al. J Gastroenterol, 2021. 56(1): 25-33)

図4 小腸内視鏡によるクローン病深部小腸狭窄に対するバルーン拡張術

図4 小腸内視鏡によるクローン病深部小腸狭窄に対するバルーン拡張術

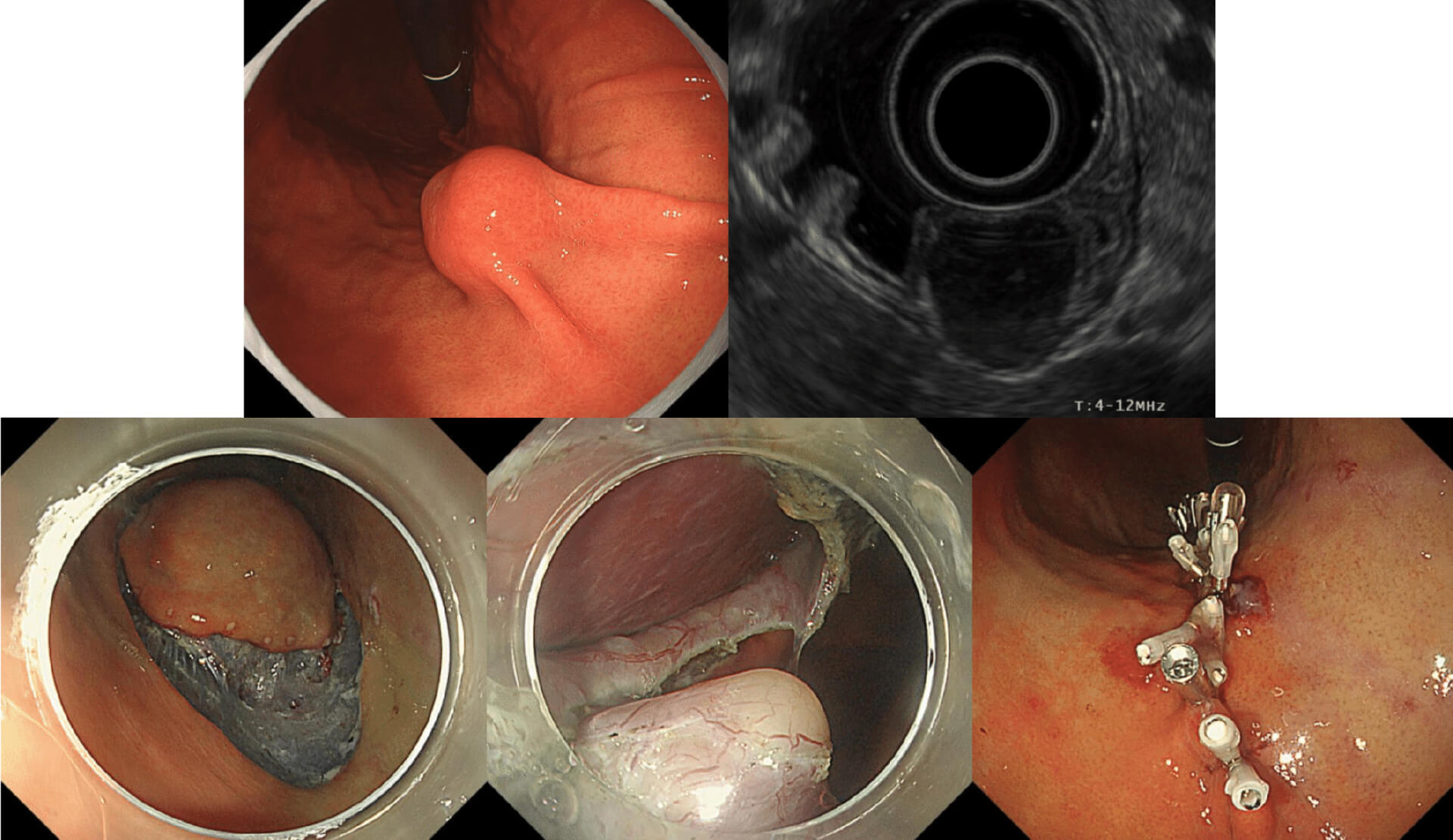

粘膜下腫瘍

粘膜下腫瘍は、消化管の粘膜の下を主座に発育する腫瘍を指します。周囲と同様の正常粘膜に覆われており、まんじゅうに例えると「あんこ」の部分が腫瘍です。

ほとんどの場合は無症状で、検診やCT検査で偶発的に見つかることが多いです。稀に出血を来し、便が黒くなったり、赤くなったりして見つかる事があります。

粘膜下腫瘍の種類として、Gastrointesetinal Stromal Tumor (GIST)、平滑筋腫、神経鞘腫、脂肪腫、異所性膵、カルチノイド、嚢胞などがあり、その診断をするためには先端に超音波装置がついた超音波内視鏡で検査を行います。当院では年間約100例の検査を行っています。

病変の種類により治療方針が異なります。多くは良性腫瘍であり2cm以下の病変は経過観察可能です。増大する病変、GISTが疑われる病変は治療の適応となります。胃病変は、腹腔鏡内視鏡合同切除 (Laparoscopy Endoscopy Cooperative Surgery (LECS)) が標準的に行われていますが、当院では先進医療として内視鏡的胃局所切除術 (Endoscopic full tickneesss resection (EFTR))を行っており、2024年は6例実施しています。

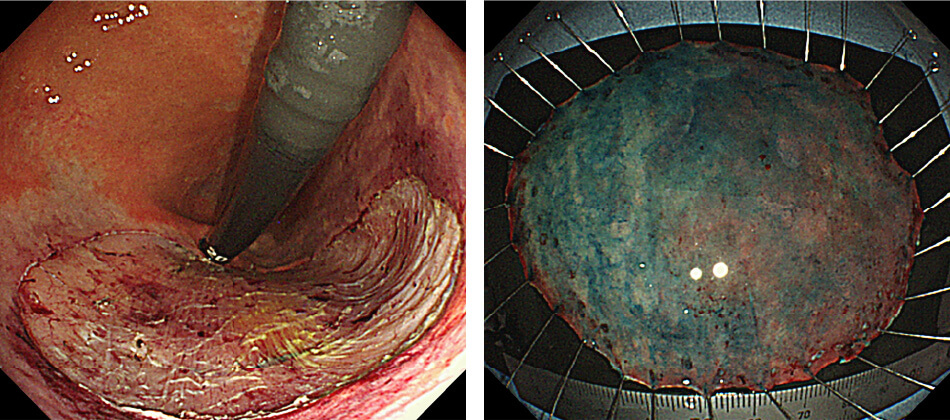

図1 粘膜下腫瘍に対するEndoscopic full-thickness resection(EFTR)

図1 粘膜下腫瘍に対するEndoscopic full-thickness resection(EFTR)