みなさんは『形態学』という言葉をご存知でしょうか?隆起・陥凹などの形態と病理所見を照らし合わせることで癌などの進行度を予測する診断体系を作る学問のことです。内視鏡診断は、実は論理的に説明可能で、さらに最近では臨床統計学を用いることで、いわば気象予報や経済活動予測のように科学的、客観的に検証可能な学問となっています。

内視鏡学のもう一つの大切な側面として『機器・術式開発』があります。私の上司である矢作直久教授が開発された内視鏡的粘膜下層剥離術およびそのためのデバイスは、世界中に普及し、今でも多くの患者さんの生命を救っています。これまでの常識にとらわれず挑戦することで患者さんの人生を変えてしまうようなことができるのが内視鏡学の魅力です。

当センターでは王道の内視鏡学を学ぶとともに、臨床統計学を使いこなし、客観的科学的な判断をすることで新たな価値を作り出せる『考える内視鏡医』の育成を目指しています。

慶應義塾大学内視鏡センターでの研修、国内留学や大学院入学を考えている医学生、医師のみなさん、当センターのウェブサイトにお越し頂き、ありがとうございます。2023年4月1日より、センター長を拝命いたしました、加藤元彦です。私から、慶應内視鏡グループの教育指導の考え方についてお話しします。

-

内視鏡とは学問である

-

内視鏡はどうすれば上手くなるの?

ご存知のように内視鏡診断治療は苦痛や危険を伴います。患者さんのためにも当然ながら技術のある、上手な内視鏡医になるべきです。では、どうすればよいのでしょうか?

私は3つのステップが必要であると考えています。最初は内視鏡を自由自在に扱うことができるようになることです。2つ目のステップは『よいイメージ』を脳内に蓄積することです。3つめが状況の判断とメンタルのコントロールです。

『質か量か?』の議論については最初のステップは質より量です。しかし、真のプロフェッショナルになるために必要な、その後のより重要な2つのステップは、明らかに『量より質』を優先すべきです。例えばゲームの一番簡単なステージを1万回やったら全てのステージをクリアできるようになるのか?というとそうではありません。基本的な操作が身につけた後はより難しい手技の良いイメージを脳内に蓄積させることが重要です。

当センターでは内視鏡診療を行うための基礎的スキルを十分に経験しつつ、スーパーエキスパートの治療を間近に感じることで心技体のそろった本物の内視鏡医を育成することを目指しています。

-

グローバル時代に生き残れる内視鏡医に

ここ数十年の間、日本の内視鏡の世界のトップを走ってきました。しかし、海外においても日本式の診断治療学が少しずつ普及し、一部の海外のスーパーエキスパートは日本のトップクラスの診療水準を有し、むしろ海外が日本をリードしている領域もあります。

当センターでは現在数多くの海外からの研修生を受け入れております。彼らと接することで日常的に英語での内視鏡についてのディスカッションに親しみ、また日本と海外の診療環境や文化の違いに触れることができます。このような環境を通じて将来的には日本のみならず海外でも活躍するグローバルな内視鏡医が輩出できればと考えています。熱意のある『未来の内視鏡医のタマゴ』の皆さんと一緒に内視鏡学を学ぶことができることを楽しみにしています。

令和7年吉日

慶應義塾大学 医学部内視鏡センター

センター長・教授加藤 元彦

当センターの研修の特色

当センターでは以下の3本の理念を軸にした内視鏡医の育成を行っています。

-

Interventional endoscopist自身の専門に加えて広く幅広い内視鏡治療スキルを有する内視鏡医

病棟1年および大学院4年の計5年間をかけて様々な内視鏡技術の習得を行っていきます。まず最初の2年で特定の専門分野にとどまらず内視鏡全般の基礎知識/技術の習得を行い、その後、各自、自分の希望する専門分野を決定し、各分野のエキスパートのもとで修練を行います。これにより、最終的には自分の得意分野をもちつつ、かつ幅広い内視鏡技術を有するinterventional endoscopistを育成します。特定の専門分野に特化したexpertでありつつも、実臨床の中で内視鏡全般の基礎を学び、触れる経験を基盤にもつことで様々な病態に対する内視鏡的decision makingが可能な内視鏡医の育成を行います。

-

Scientific endoscopist診療にとどまらず、自ら研究を遂行、エビデンス創出を行える内視鏡医

内視鏡グループでは手技の習得のために多くの臨床経験を積むことになります。この手技を実践する臨床経験を積むからこそ生まれてくるclinical questionを解決するための様々な角度からの研究を積極的に行っていきます。具体的には、希少・貴重な症例を経験すれば学会で症例報告を行い、それをcase reportとして、もしくはcase seriesとして報告します。そして症例の治療を行う中でclinical questionが必ず生じますので、それを解決するための研究デザインを指導医と共に検討し、実践していきます。それが病態に関与するものであれば基礎研究を同時に行うことも可能な体制を整えています。内視鏡から基礎への橋渡し研究、臨床経験の中で感じる限界を解決するための新規医療機器開発研究など、様々な視点から病態に向き合い、新たなエビデンスを構築することが可能な「考える内視鏡医」の育成を行います。

-

Global endoscopist日本国内にとどまらず国際的に活躍する内視鏡医

内視鏡グループでは日本だけでなく海外で内視鏡指導を求められる指導者とともに日常診療を行っていきます。このため多くの海外でのライブデモンストレーションやハンズオンセミナーに参加することも可能であり、また多くの海外からの医師の見学を受け入れていることからも国際的な内視鏡交流を行う機会に恵まれています。この国際交流をもとに、自身が習得した内視鏡手技、構築したエビデンスを積極的に海外で実践・発表することで国際的に活躍する内視鏡医の育成を行います。

内視鏡グループの教育システム

実際の教育風景

-

指導医からの診断・治療の基礎知識指導、カンファレンスでの専門知識の習得

-

自施設で実施されるスタッフからの動物モデルを用いたハンズオン指導および海外医師とのハンズオントレーニング

-

指導からの実践指導

複数の海外学会で大学院生が

表彰されました

-

宮﨑医師 卒後9年目、UEGW2024、UEGW-JGES Rising star award 受賞

-

増永医師 卒後10年目、DDW2024、GIE outstanding manuscript award 受賞

研究について

当センターでは大学病院として世界をリードする内視鏡チームを目指しており、『消化管腫瘍に対する内視鏡診断・治療』『内視鏡技術の客観化・可視化』『小腸疾患・炎症性腸疾患の病態解明と内視鏡の活用』『消化管出血に対する内視鏡治療』『機能性消化管疾患に対する内視鏡の活用』を5つの柱として研究を進めており、国際学会を含めた学会発表、論文執筆を積極的に行っています。2023年は17本、2024年は16本の論文が主要英文誌にacceptされました。しかしながら、学会や論文のための研究とならないよう、日々のClinical Questionや臨床での症例を大事にするよう心がけています。

博士とは、指導出来る教官であることと同義である、という教授の教えの元、それぞれが内視鏡手技の研修を行いながら、研究の計画、遂行、論文執筆まで独り立ち出来ることを目標としております。個々が興味のあるテーマをその分野のexpertである指導医と共に追求できる環境を整えております。屋根瓦式の指導体制を取っており、研究をしたことがなくても丁寧に症例報告の書き方から指導致します。

研究のノウハウを学ぶことは内視鏡手技と同様に一生の武器になることは間違いありません。是非、内視鏡手技だけでなく研究の側面でも慶應内視鏡センターでの研修をご検討下さい。

大学院生が在学中に

acceptされた代表論文

-

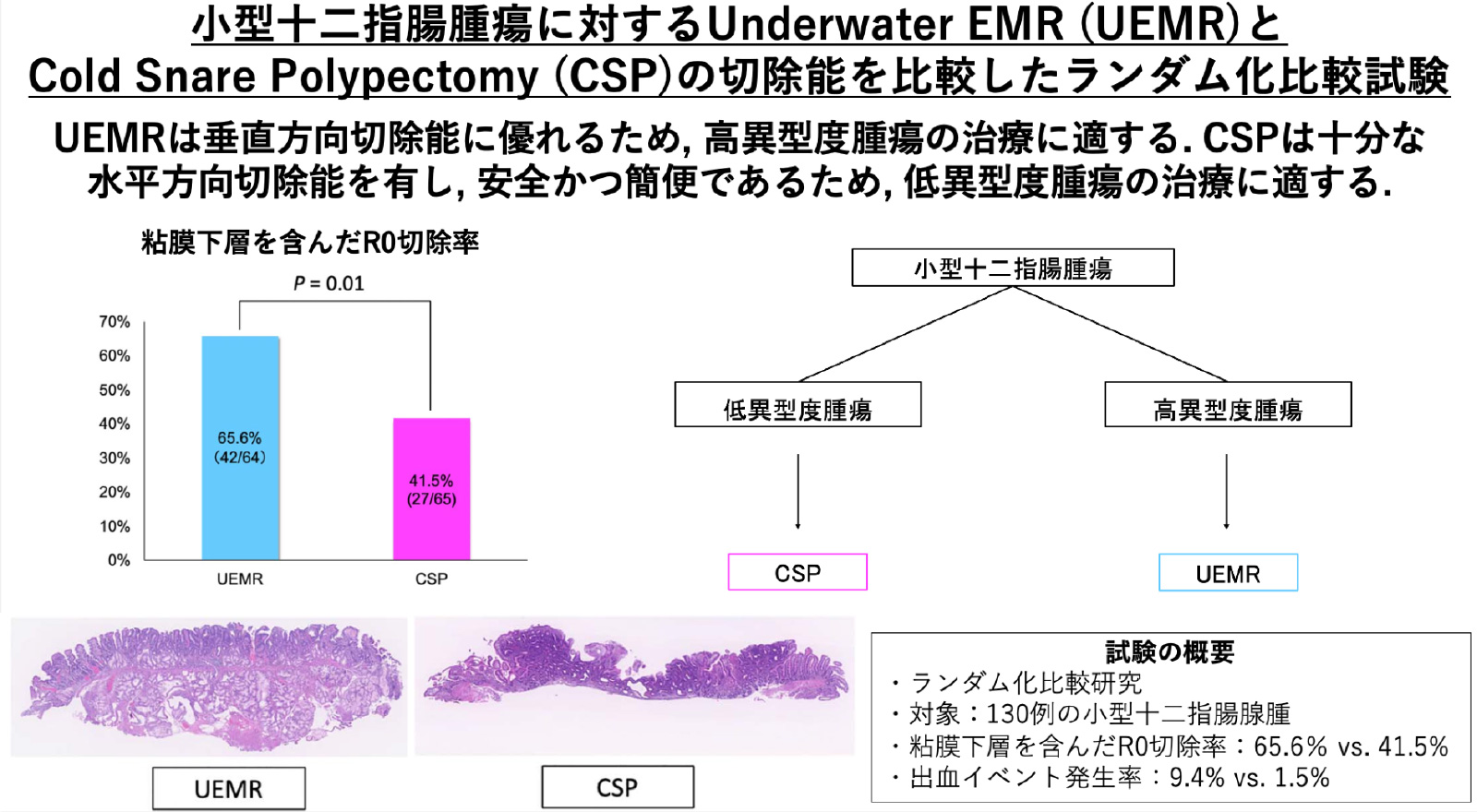

小型十二指腸腫瘍に対する浸水下内視鏡的粘膜切除術とコールドスネアポリペクトミーを

比較したランダム化比較試験(Miyazaki K et al. Am J Gastroenterol. 2024. 119(5):856-863.)

-

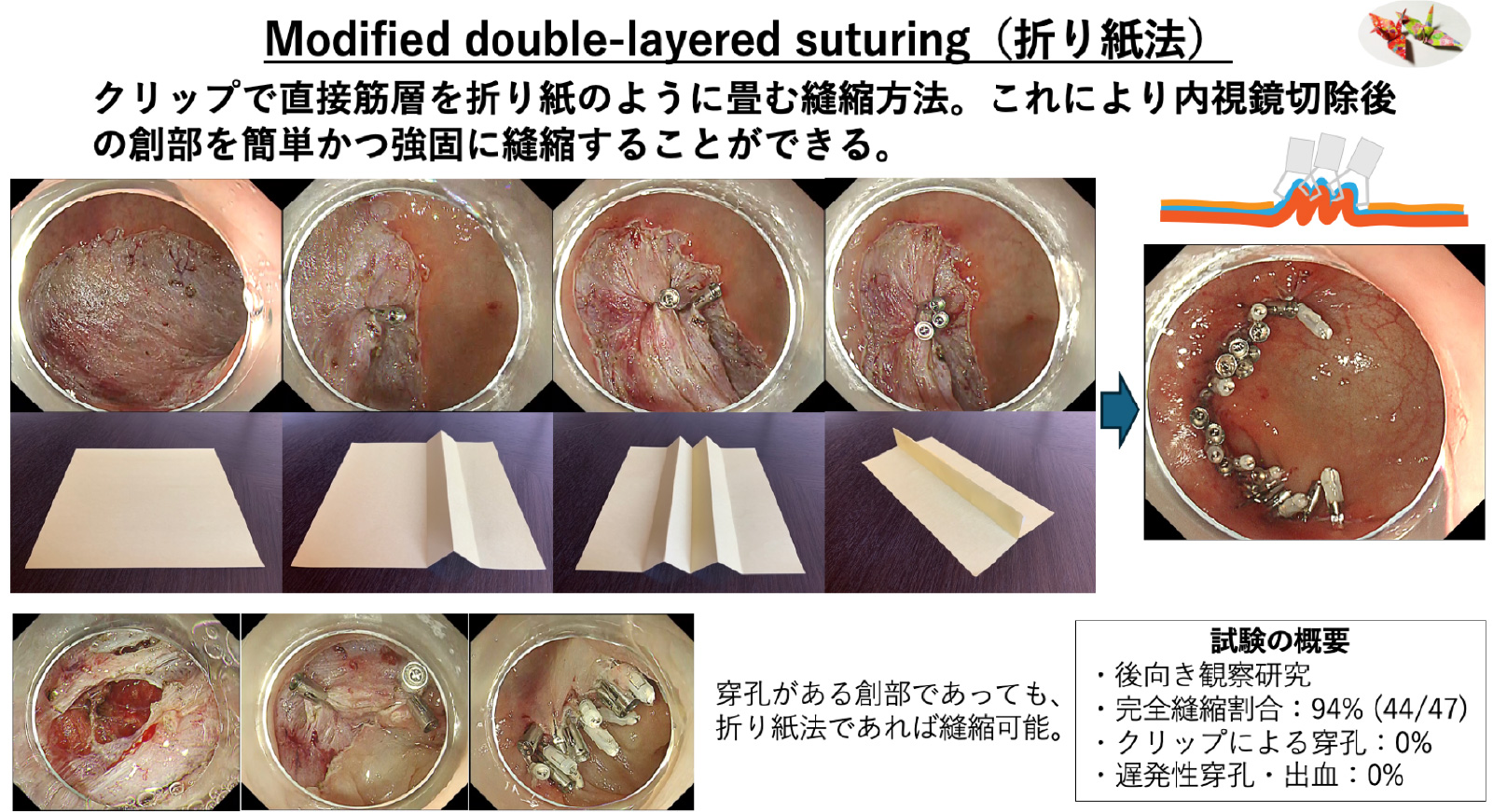

大腸内視鏡的粘膜下層剥離術後の粘膜欠損に対する縫縮術(折り紙法)

(Masunaga T et al. Gastrointest Endosc. 2023. 97(5):962-969.)

-

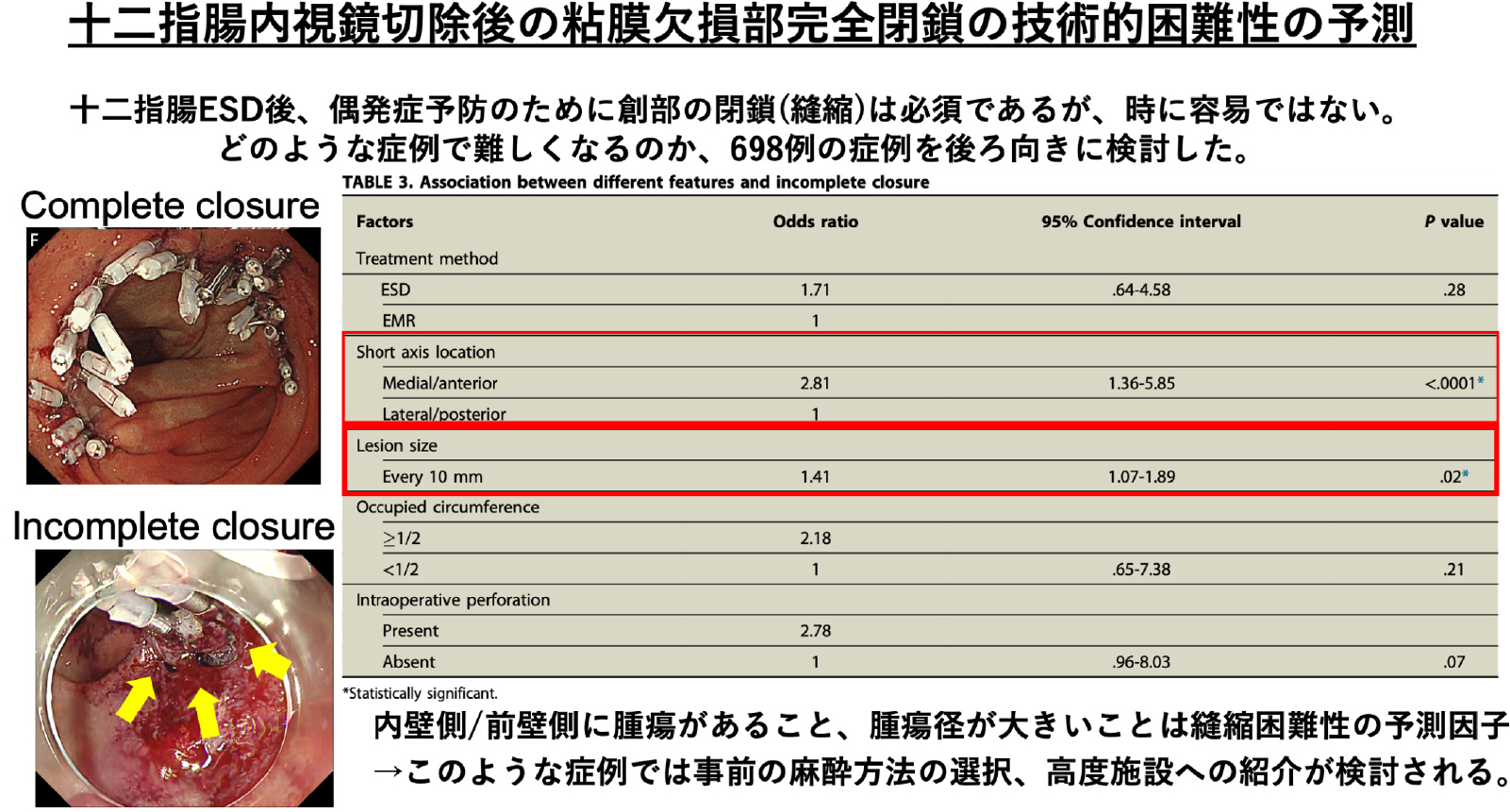

十二指腸内視鏡切除後の粘膜欠損部完全閉鎖の技術的困難性の予測因子に対する検討

(Mizutani M et al. Gastrointest Endosc, 2021. 94(4):786-794)

-

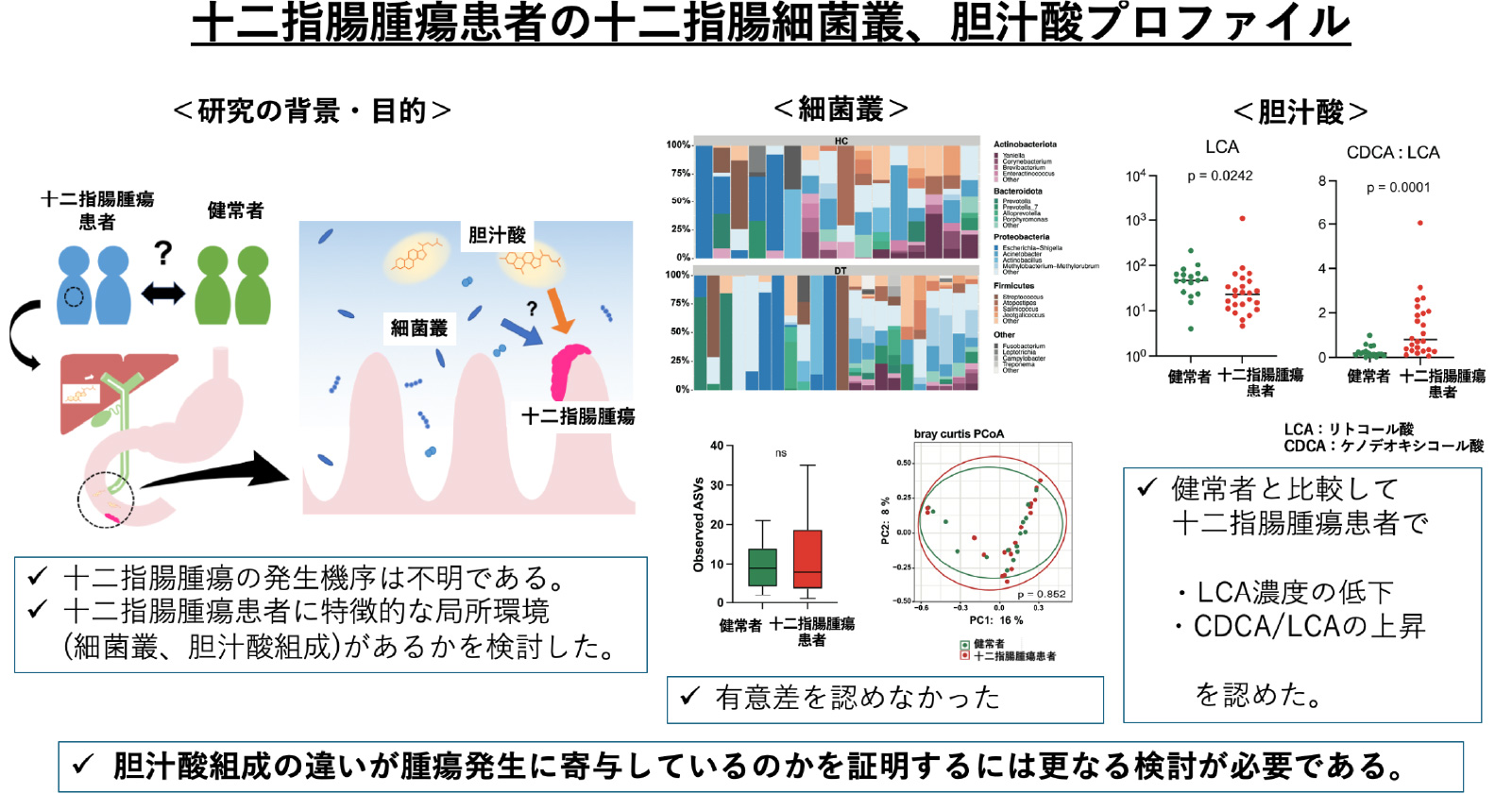

十二指腸腫瘍患者における特徴的な十二指腸マイクロバイオームと胆汁酸プロファイルに

対する前向き観察研究(Kubosawa Y et al. Sci Rep, 2024. 12;14(1):18705.)

-

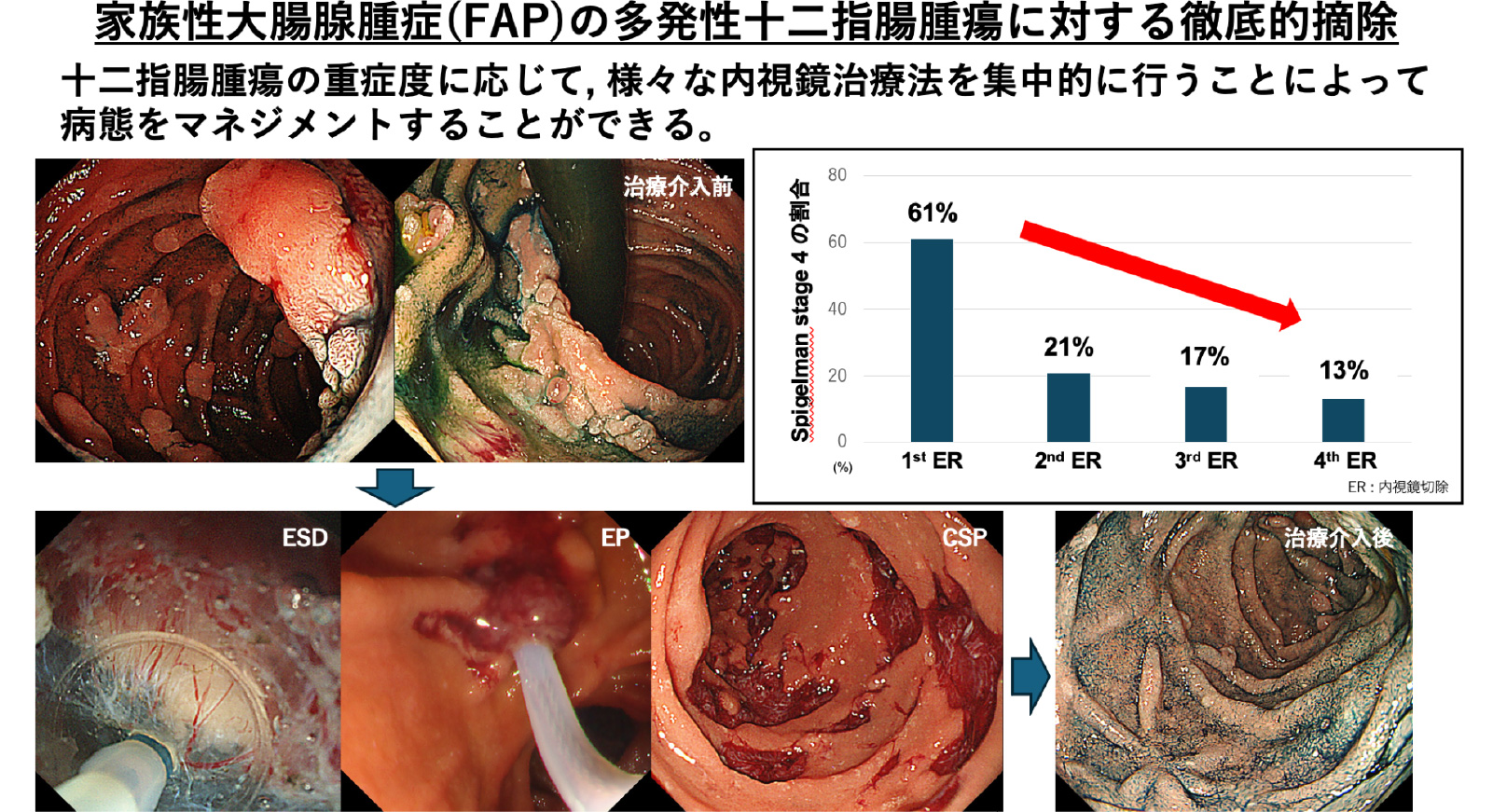

家族性腺腫性ポリポーシスに伴う多発性十二指腸ポリポーシスに対する集中的内視鏡的

切除戦略(Iwata K et al. J Gastroenterol Hepatol, 2023. 38(9):1592-1597.)

Contact 問い合わせ

当部門では、内視鏡センターに所属する大学院生や年代を問わず国内留学を積極的に受け入れています。そのような場合、内視鏡診療に特化した研修や研究が可能です。

期間などもご希望に合わせて柔軟に対応致しますので、興味がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

慶應義塾大学 医学部

内視鏡センター 水谷 真理

〒160-8582東京都新宿区信濃町35

- TEL.03-5363-3790

- FAX.03-3353-6247

- Mail.